桜美林大学はかねてより2期制で、9月入学(留学)生もいます。同時に、この時期は卒業や留学終了の時期でもあります。昨年9月より本プロジェクトのメンバーとして1年間活動したリンさん(ベトナム・ハノイ、ハノイ大学大学院生/留学生別科生)が帰国を前に、母国ベトナムの民族楽器と木版画を寄贈してくれました。 “帰国する留学生が実物資料を寄贈してくれました。” の続きを読む

世界の実物体験ワークショップP+出張博物館P さがみはら国際交流ラウンジお茶会(夏休み子どもスペシャル)

「もどり梅雨?」と言われる雨模様の涼しい日が続いていましたが、蝉の声が復活してきた今日この頃。8月も残りわずかとなりましたが、みなさまいかがお過ごしでしょうか。

さがみはら国際交流ラウンジでは、日本人と外国人(外国につながる人)との交流の場「お茶会」を毎月定期的に開催されています。このたび、同ラウンジより協力開催のご依頼を頂き、「お茶会-外国人との交流広場 ”休み子どもスペシャル”」と題した会を、先週末8/20(日)に行いました。今回は、日本や外国につながる多様な子ども・保護者や家族が集い、私たちの持つ世界の遊び道具や民族服、そして楽器などをみんなで楽しく体験できるような場づくりをしました。

“世界の実物体験ワークショップP+出張博物館P さがみはら国際交流ラウンジお茶会(夏休み子どもスペシャル)” の続きを読む

【報告】世界の実物体験ワークショップP④町田市立忠生小学校サマースクール

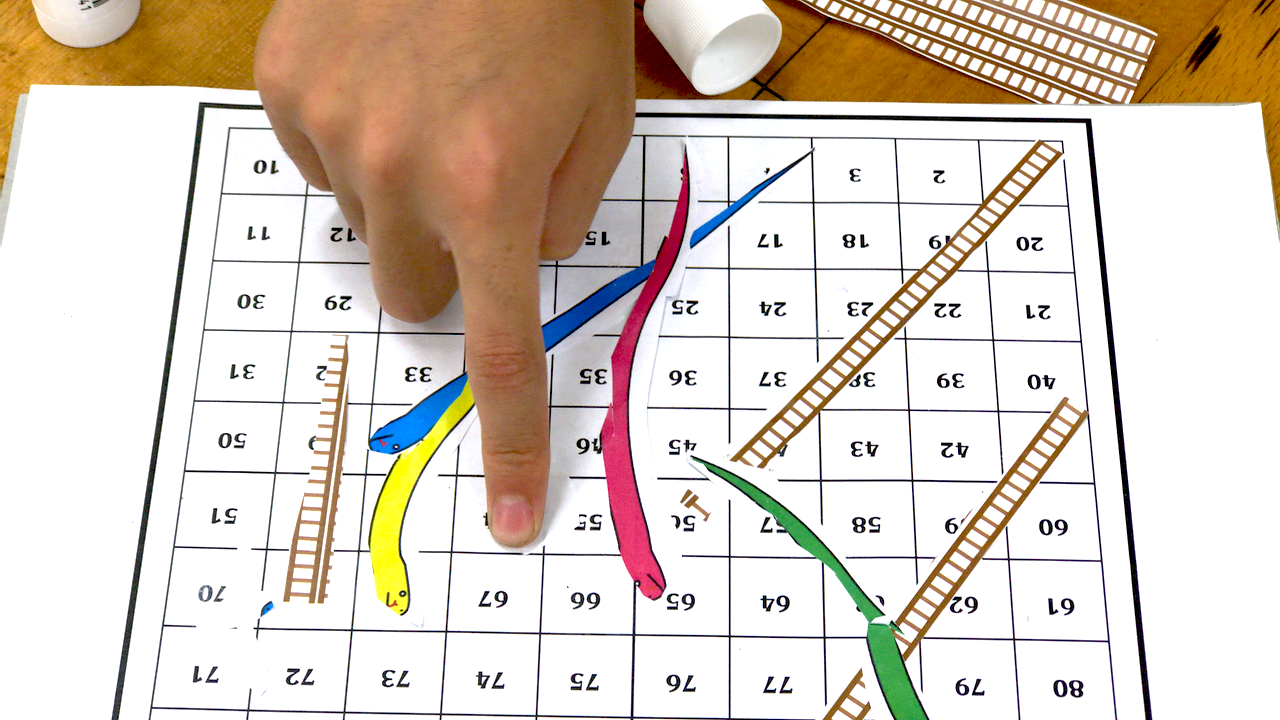

7月26日(水)に町田市立忠生小学校のサマースクールで世界の実物体験ワークショププログラムを実施しました。忠生小学校のサマースクールで行うのは今回で2回目です。今回低学年と高学年で共通して取り上げたのが、7月に実施した他の活動でも使用している「へびとはしご」です。高学年では、加えて「パチシ」も紹介しました。また今回は体験するだけでなく、自分だけの「へびとはしご」のすごろく板を作成しました。 “【報告】世界の実物体験ワークショップP④町田市立忠生小学校サマースクール” の続きを読む

【報告】世界の実物体験ワークショップP③相模原市立向陽小学校サマースクール

7月25日(火)に相模原市立向陽小学校のサマースクールで世界の実物体験ワークショッププログラムを実施しました。向陽小学校でのワークショップは今年で4回目となりました。今年は低学年では、インドのすごろく「へびとはしご」を遊び、高学年では世界のコマとけんだまの体験を行いました。

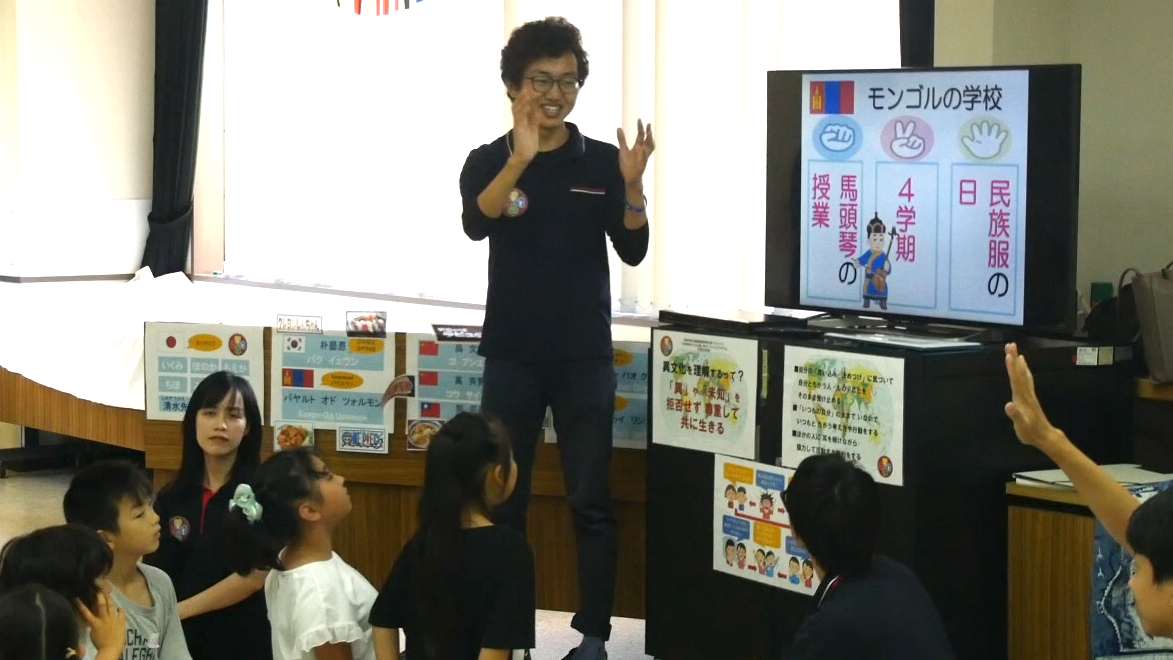

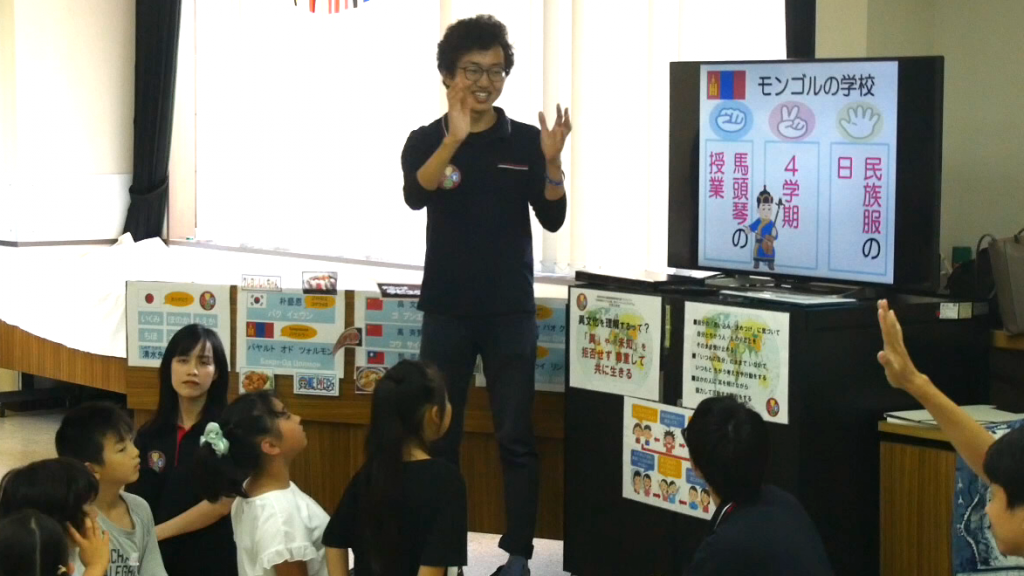

【報告】異文化協働体験ワークショップ P② 草の根プロジェクト主催ワークショップ”世界の学校”

梅雨が明け、いよいよ夏本番となりました。小中高校ではすでに夏休みですが、その最初の週末7/22(土)、「世界発見こども広場」夏のスペシャルプログラム『世界の学校』を開催しました。これは相模原市教育委員会から後援を頂き、草の根プロジェクト主催で行う異文化協働体験ワークショッププログラムです。

3年目の今回は、韓国・中国・台湾・モンゴル・ベトナムの留学生による学校文化クイズ、インドのすごろく体験と工作の2部構成。前半のクイズには、参観された保護者のみなさまも参加してくださり、会場が一体となりました。後半のすごろく体験では、留学生と子どもたちがグループとなり、遊び方を理解して実際に対戦しました。その後、本物をまねたすごろくボードを助け合いながら作ることができました。

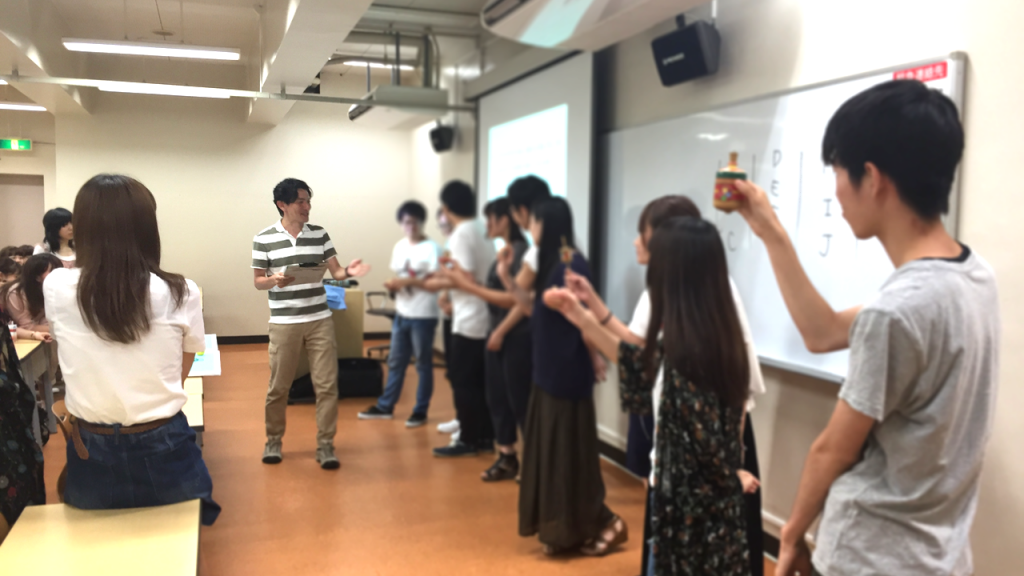

すごろくの遊び方は、日本人学生メンバーが紹介しました。実は、この日のために半月ほど練習を重ねてきました。年齢幅が大きく発達段階が異なる小学生を対象にする場合、語彙や表現などのことば選び、話すスピードや間の取り方など、あらゆる工夫が必要です。草の根プロジェクトが目指すのは、すべての参加者が楽しく学べるように、まるで対話をしているようにインタラクティブな伝え方をすることです。留学生も日本人学生も、そのようなパフォーマンスに努め、練習・実践しています。くいいるように学生たちに注目し、耳を傾け、元気よく反応してくれる子どもたちにも助けられ、学生たちは本番で練習の成果を発揮することができました。

緊張の面持ちでやってきた子どもたちも次第に笑顔がこぼれ、帰るころにはすっかり打ちとけ、交流した留学生や日本人学生と握手やハイタッチをし

「世界発見こども広場」と題して行うこのワークショップは、本プロジェクト主催の教育活動で、通っている小学校や地域・地区を問わず、ひろく参加を呼びかけて行う特別版です。普段は、児童館や放課後こども教室、地区子ども会、課外活動(PTA行事、学校こどもまつり等)といった社会教育のみなさまにご協力をいただき、それぞれの現場で開催しています。「ぜひ、うちでも!」とご興味をお持ちになった方は、お気軽にお問合せください。

次回は10/1(日)に「世界の遊びと衣装の出張博物館プログラム」を予定しています。会場は桜美林大学第二国際寮(淵野辺駅南口より徒歩約3分)です。こちらは、年齢・学年等を問わず、みなさんご参加いただけます(定員なし・申込不要・入退場自由)。お友だちやご家族、みなさまお誘い合わせのうえ、お気軽にご来場ください。

【報告】2017年7月12日(水)に「博物館教育論」実物体験ワークショッププログラムを実施しました

【報告】異文化協働体験ワークショップ P① 青梅市国際理解講座

この日に現場デビューしたメンバー、

【お知らせ】満員御礼!夏休みプログラム「世界の学校」

7/22(土)に開催する本プロジェクト主催の小学生向け夏休みプログラム「世界の学校」は、低学年・高学年いずれの回も満員となりましたので、参加申込を締め切らせていただきました。お問合せいただいた子どもたち・保護者が多数いらっしゃり、とても嬉しくも心苦しいかぎりです。

次回は、10/1(日)「世界の遊びと衣装の出張博物館プログラム」を予定しています。こちらも本学第二国際寮(淵野辺駅南口より徒歩3分)を会場に開催予定ですが、年齢・学年等を問わず、みなさんご参加いただけます(定員なし・申込不要・入退場自由)。お友だちやご家族、みなさまお誘い合わせのうえ、お気軽にご来場ください。

さまざまな遊び道具と民族衣装の体験ができる世界の遊びと衣装の出張博物館については、以下ご参照ください。

【報告】国際学生訪問ワークショップ P③ 木曽境川小学校

【参加児童募集】小学生向け夏休みプログラム「世界の学校」

【満員御礼】ご好評につき低学年・高学年とも満員のため締め切りました

世界中のめずらしい「モノ」をつかったゲームや工作を、いろいろな国からやってきたお兄さん・お姉さんと一緒に楽しみたい子どもたち集まれ!

私たち草の根プロジェクト主催(相模原市教育委員会後援)の小学生対象の夏休み特別ワークショップを開催しています。3回目となる今年は、7/22(土)に実施します。このワークショップは、通っている小学校やお住まいの地域・地区に関わらずだれでも参加できるものです。低学年(午前)・高学年(午後)ともそれぞれ事前申込制で、定員に達し次第、締切とさせていただきます。お申し込み方法やプログラムの詳細は、こちらのポスターをご確認ください。なお、低学年の回は大変ご好評につき、毎年あっという間に満員になってしまいます。お申し込みはお急ぎください。

いろいろな小学校・地域の子どもたちの参加、学生・教職員一同、心よりお待ちしています!