学内外の教育現場からの要望に応じて支援を行う本プロジェクトのアウトリーチ教育プログラム。多様な現場における学生の活動を「学而事人」の実践としてシリーズでご紹介しています。前回は、世界各国の実物資料を活用したワークショップや出張博物館における学生の活動についてご紹介しました。2回目となる今回は、アウトリーチ教育プログラムの中でも留学生の存在が絶対不可欠な2つのワークショッププログラムと、そのなかで留学生が果たす役割についてご紹介します。

草の根プロジェクトが実現する留学生の地域貢献

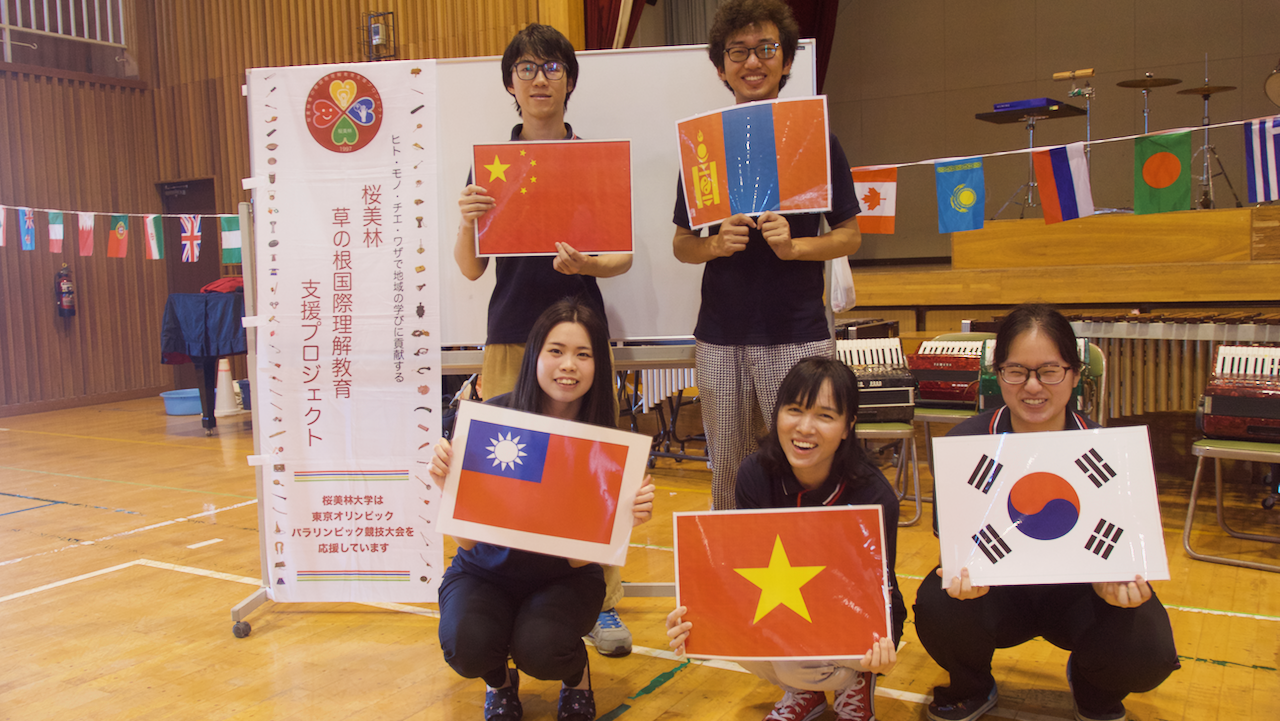

現在ある計5つのアウトリーチ教育プログラムのうち、「国際学生訪問ワークショッププログラム」と「異文化協働体験ワークショッププログラム」は、留学生の参加が必須のプログラムです。「国際学生訪問ワークショッププログラム」の前身は、1999年度に始まった留学生対象の授業科目「フィールドワークD」(~2012年度)に遡ります。現在は、有志の留学生を組織してプログラムを実施しています。今年度は、中国、韓国、台湾、香港、ベトナム、モンゴルからの11名が活躍しています。

国際学生訪問ワークショッププログラム

このワークショップでは、留学生自身がそれぞれの故郷について、そして自身と日本との関わり、留学までの経緯等の「ライフヒストリー」が学びの素材となります。そのため、1ヶ月ほど前より以下のような視点でそれぞれが経験したことや考えたことを振り返り、アイデアを整理します。また、こどもたちに伝わりやすくするため、視覚的な資料を自らの手で準備・作成し、エデュケーターの指導のもと実践練習を重ねます。

「“日本”とどのように出会ったのか」

「中高生の時にどのような生活を送っていたのか」

「なぜ日本に留学生しようと考えたのか」

「いま大学で何を学び、どんなことにいるのか」

「これからどんなことをしていきたいか」

このように、一人ひとりの持つ物語を「ライフヒストリー」として中高生に語るための準備・練習をします。故郷を離れ、異なる文化に飛び込んで生活し学ぶ留学生は、中高生にとっては、大きなチャレンジに取り組んでいる「少し年上の先輩」といえるでしょう。進路について具体的に考え始める時期の子どもたちにとって、それまでになかった新たな視点を留学生から獲得して自分自身を見つめ直し、視野を広げる機会となります。過去には、このワークショップをきっかけに、本学を進学先として考え始め、実際に入学した高校生もいました。また、留学生にとっても、真剣に自分の話に耳を傾ける表情を目の当たりにすることで、自分自身の物語が中高生の成長に貢献することができていることを実感し、非常にやりがいを感じているようです。

異文化協働体験ワークショッププログラム

異文化協働体験ワークショッププログラムは、留学生と学習者が一緒にアクティビティに取り組み、課題解決を楽しみながら「協働」することについて学ぶものです。 現在は、主に小学生を対象に、5〜6名の小グループで留学生と共に活動するアクティビティで構成したワークショップを実施しています。このワークショップの大きな特徴は、小学生にも親しみやすいかたちで留学生が故郷の文化を紹介するだけではありません。小さな集団となってこどもたちと留学生が異文化コミュニケーションを重ねながら、世界各国の実物資料を活用するアクティビティに全員参加で取り組み、課題解決に挑戦することにあります。

例えば、留学生の説明をもとに、小学生がものづくりに取り組むアクティビティがあります。本プロジェクトは、数多く保有する世界のさまざまな遊び道具をもとに、工作アクティビティを考案し、そのキットの開発・制作にも取り組んでいます。これを活用し、留学生がグループの子どもたちとともに、一人一点作品を完成させます。そのため、材料や手順についての説明は、小さな子どもたちにも理解できるような伝え方を工夫する必要があります。留学生には、特に、密なコミュニケーションが求められるからです。多くの練習(個々の自主練習も)を重ねつつ、それまでに身につけてきた日本語力や一人ひとりの個性を活かし、学習者であるこどもたちと向き合います。それは「こどもたちの体験と学びが充実したものになるように」という目標のためです。

留学生とこどもたちは年齢や出身を超え、さまざまなかたちのコミュニケーションを重ね、共に楽しみながら課題解決に取り組みます。こうして誰かと力を合わせて新しい絆ができたときの喜びを共有し、学習者も留学生も異文化に親しみ、その相違を受け止めながら協働することを学んでいきます。

今回は留学生が活躍するアウトリーチ教育についてご紹介しました。他大学や地域団体でも外国人留学生を教育現場へ派遣し、言語・文化の紹介や伝統芸能の披露といった活動事例はあるようです。しかし、私たちが企画・実践している双方向型の協働的なワークショップによる活動は、多くの留学生が学ぶ本学の豊かな国際性を活かした地域貢献の形の一つと言えるのではないでしょうか。異文化からやってきた留学生一人ひとりを大事にしたもので、彼らだからこそできる学びづくりです。

留学生を含め、草の根プロジェクトの教育活動に学生が参加するにあたって、プログラムの教育目標・目的や現場に応じたプログラム内容、その中で自分にはどのような役割が求められるのかということを、学生一人ひとりが理解していなくてはなりません。自らもプロジェクトの一員として主体的に活動に参画する一方、ただ単純に「行ってみたい、やってみたい」という自分自身の動機や希望を最優先するだけでは、草の根プロジェクトの教育活動を実現することはできないということを、学生たちはよく理解しています。次回は、アウトリーチの現場に参加するために学生スタッフがどのような準備をしているのか、実施当日に至るまでの裏側をご紹介します。